中图分类号:F830.2 文献标识码:A

随着着信息技术与网络的飞速发展,第三方支付成为主要的支付方法,其便捷、快捷、高效和经济的结算方法带来了很大的社会经济效益。然而,其应用也给洗钱犯罪分子的违法活动提供了广泛的空间。所以,对第三方支付业务反洗钱问题的研究,看上去非常重要。

1、第三方支付业务概述与进步近况

(一)第三方支付概述。

所谓第三方支付,是指拥有肯定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的互联网买卖支持平台。在通过第三方支付平台的买卖中,买方选择和购买产品后,用第三方平台提供的账户进行货款支付,由第三方公告卖家货款到达、进行发货;买方检验物品后,就能公告付款给卖家,第三方再将款项转至卖家账户。第三方支付平台本身倚赖于大型的门户网站,且以与其合作银行的信用作为依托,因此第三方支付平台可以较好地突破在线交易中的信用问题,有益于推进电商飞速发展。

(二)第三方支付业务进步近况。

国内的第三方支付始于2001年,当时最早的模式是网关模式,这种模式最大的特征在于门槛低,价值有限。到2005年,新支付企业渐渐进步起来,呈现出一些新的模式,包含易宝模式、支付宝模式、财付通模式等。易观国际2010年8月十日发布的数据显示,2010年上半年中国第三方支付市场规模达到4546亿元,环比增长33%,比去年同期增长89%。国内第三方支付业务正以前所未有些速度进行扩张,并且以其特有些优势被愈加多的用户所喜爱,这也决定了第三方支付业务对整个支付体系的影响日益扩大。其中,支付宝、财付通、快钱市场份额居前三位。

2、 第三方支付业务存在的洗钱隐患剖析

(一)特有些买卖模式为洗钱活动提供途径。

第三方支付业务特有些买卖模式主如果指其存在的虚拟账户和虚拟货币。顾客在第三方支付机构开立虚拟账户时,自行登记名字、证件号码、联系电话和地址等信息,非金融机构很难逐一核实查证信息的真实性,也没进行核实查证的内在动力和外在重压。这种买卖模式使得资金的流转具备非常强的隐蔽性和匿名性,比较容易被洗钱分子借助,成为洗钱犯罪的源头。譬如,顾客在第三方支付机构转账或支付时,通过银行账户转入或用现金购买不记名充值卡充值等方法将资金注入虚拟账户,形成非金融机构顾客资金的来源,借助网络输入支付指令将资金由顾客账户划入支付中介的账户并最后划入目的账户,这一方法避免了虚拟账户不可以存取现金的限制,达成了隐匿资金流转的功能。非法资金可以借此披上合法的外衣,自由出入金融系统,进行各类正常经济活动。

(二)巨额沉淀资金的存在为洗钱活动提供可能。

沉淀资金包含买卖过程中的在途资金和买卖前后暂存在支付平台的资金,当业务达到肯定规模时,因为不同顾客的结算周期不同和结算时间间隔的存在,第三方中介账户中的资金量会相当可观。这类沉淀的资金被存放在以互联网为基础的支付平台上,虚拟账户的余额只不过一个代表符号,真的的货币资金则完全受控于第三方支付企业。第三方支付企业可以通过存入银行获得利息收入,也可以进行其他投资获得收益。第三方支付企业虽不是金融企业,却拥有了类似吸收储蓄资金、筹资、组织基金等功能,并形成资金沉淀,成为“天然的资金池”。在监管不到位的状况下,基于利益的驱动比较容易产生资金转移和挪用的冲动,成为不法分子攻击的对象。

(三)反洗钱法律规范缺失,容易滋生洗钱犯罪。

在国内,第三方支付行业的反洗钱工作起步晚、基础薄弱,反洗钱工作机制尚不完善,在反洗钱意识、内控规范建设、组织机构及职员配备、员工反洗钱常识教育与培训方面存在不足。而在反洗钱监管方面,央行于2010 年12 月3日发布了《非金融机构支付服务管理方法推行细节》,虽然在一定量上涉及到反洗钱手段有关内容,也将第三方在线支付企业纳入反洗钱监管体系,但反洗钱监管手段并不齐全,没专门针对这种机构的反洗钱监管方法,反洗钱监管体系仍不健全。

3、 第三方支付业务洗钱活动特征剖析

(一)第三方支付业务洗钱活动极具隐蔽性。

第三方支付业务的买卖模式使得其洗钱活动的隐蔽性主要体目前顾客身份辨别和买卖真实性方面。

一是在顾客身份辨别上,买卖主体具备匿名性和可变性,顾客身份辨别困难程度大。在现有些非金融支付买卖规则中,买卖主体仅需提供顾客身份证件的扫描件,甚至可以邮箱或手机号码进行匿名买卖,支付机构对顾客身份信息的真实性很难核对,完整性也没办法保障。

二是在买卖的真实性上,第三方支付的买卖载体主要依托于网络、POS互联网、通信等实体媒介,整个买卖过程基本是非面对面的。

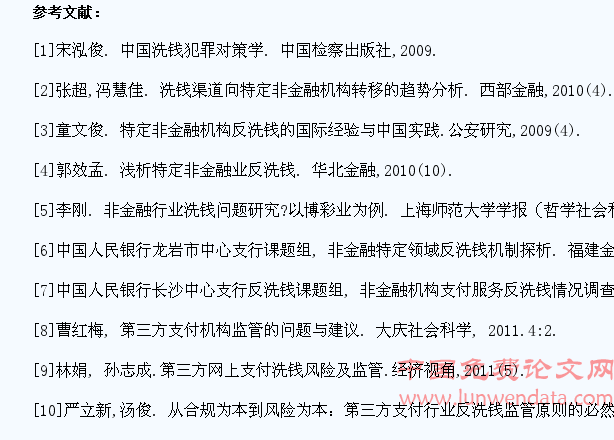

以支付宝买卖为例,其与顾客从打造业务关系开始,到货物交易约定和交割,再到资金的转移,整个过程完全是非面对面的。支付宝与顾客不需要直接接触,资金往来都是通过网络进行,顾客可以在世界任何一个地方通过互联网自由地进行资金的转换或转移,不需通过柜台的单据审核。洗钱者可以盗用别人身份证件开立支付宝账户,并在互联网上登记不真实的买卖标的和货物交割手续,支付机构对买卖主体和买卖行为的真实性无从核实。具体见下图。

注:双线箭头表示该买卖行为可能不是真实的或者不是必需过程

(二)第三方支付业务洗钱资金转移速度快、形式多元化,追踪困难程度大。

第三方支付业务可以提供快捷、即时的资金转移服务,买卖飞速灵活、即时完成,买卖主体可以在任何地方、任何时间迅速达成资金转移。即便支付机构发现了洗钱行为,但资金已经达成了转移,非常难准时对资金进行控制或冻结。同时,资金可以在现金、银行存款、虚拟电子货币之间任意转换,多元化的资金转移方法加强了监控和追踪的困难程度。

(三)第三方支付业务洗钱活动涉及范围广,监管技术需要高。

近年来,第三方支付业务范围不断扩展,业务商品不断推陈出新,支付内容从刚开始的互联网购物,逐步覆盖平时生活有关的衣食住行,买卖范围愈加广;支付途径从网络、电话开始向手机、电视等延伸,买卖形式也愈加复杂。面对广泛的买卖行为和复杂的买卖形式,反洗钱监管部门需耗用很多时间和精力,实时深入地知道各类复杂的支付商品和服务,才能准确的学会其风险隐患,准时采取合理有效的监管手段,这给反洗钱监管带来了新的挑战。

4、政策建议和手段

《非金融机构支付服务管理方法》与《非金融机构支付服务管理方法推行细节》的颁布,正式启动了非金融机构支付业务的反洗钱工作。第三方支付业务进步迅猛,介入金融业务的广度和深度不断增加,随之而来的被借助洗钱的风险已不容回避。因此,要尽快采取相应举措,迎接挑战。

(一)规范第三方支付行业反洗钱职责,认真落实买卖账户实名制和可疑买卖报告规范。

依据《非金融机构支付服务管理方法》、《非金融机构支付服务管理方法推行细节》等有关法律、法规,采取风险为本的反洗钱监管模式,需要第三方支付机构切实履行防范洗钱行为的职责。

1、顾客身份辨别方面。这需要各第三方支付机构在开立虚拟账户时,要遵循实名制原则,确保顾客身份资料的真实、准确和完整。对于商户(收款方),除需要其提供有效的证明文件保证实名开户外,还应审核其商户资格。

2、大额买卖和可疑买卖报告。第三方支付机构应设计买卖监控程序,对支付买卖进行实时监测,对于不符合正常贸易行为或洗钱风险度高的买卖采取相应的手段,准时、有效地辨别大额买卖和可疑买卖,并依法向中国反洗钱测试剖析中心报告。

3、顾客身份资料和买卖记录保存。顾客身份资料和买卖记录是所有业务活动的原始记录,是判断洗钱行为的要紧依据。第三方支付机构应本着真实、完整的原则保存顾客虚拟账户和第三方支付账户的买卖记录,不能以批量处置信息代替具体买卖记录,隐匿资金的真实因果关系。

(二)健全法律法规,细化买卖规则。

第三方支付买卖行为与传统的银行机构支付结算行为存在肯定差异,在反洗钱方面存在自己固有些特征。管理部门应针对非金融机构支付业务拟定相对应的法律法规,并将具体的操作和需要进行细化,做到有法可依。在遵循有关的法律法规,认真落实反洗钱工作需要的基础上,还应规范支付买卖行为,设置适当的买卖控制规则,以达到最基本的风险防控目的。

(三)加大对沉淀资金的管理。

对第三方支付机构沉淀资金的管理是防范其洗钱的要紧方法,但目前并未颁布切实行之有效的举措。学界对第三方支付的沉淀资金问题的研究正在兴起。本文建议就机构存在的沉淀资金向监管部门缴纳保证金,以此预防沉淀资金被非法用。如此不仅能够防范沉淀资金被非法挪用,而且可以尽可能减少由于第三方电子支付机构中止经营或破产使买家遭受损失的风险。

(作者:马为超,经济学硕士,中国人民银行金华中心支行;陈颖燕,管理学学士,金华职业技术学院经济管理学院)